水环境治理与水资源保护工作中,河道水域巡查是掌握河道动态、及时发现问题的关键环节。传统巡查方式多依赖人工乘船或沿岸步行,存在效率低、覆盖范围有限、危险系数高(如复杂水域、恶劣天气)等痛点,难以满足现代化河道管理的需求。随着无人机技术的快速发展,其具备的高空视角、灵活机动、高效作业等优势,为河道水域巡查提供了全新解决方案。下面将从方案背景、核心内容、实施保障与效果评估四个维度,构建一套科学、可落地的河道水域无人机巡查方案,助力提升河道管理的智能化与精细化水平。

一、方案背景:传统巡查的痛点与无人机技术的适配性

当前,我国河道管理面临着水域污染溯源难、非法采砂隐蔽性强、岸线违建排查不及时、汛期险情预警滞后等问题。以人工巡查为例,长距离河道的沿岸步行巡查覆盖范围有限,且无法观察水下情况;乘船巡查虽能覆盖水域,但受浅滩、芦苇荡等障碍物限制,易出现巡查盲区,同时人工记录数据(如拍照、填表)存在误差大、归档效率低的问题。

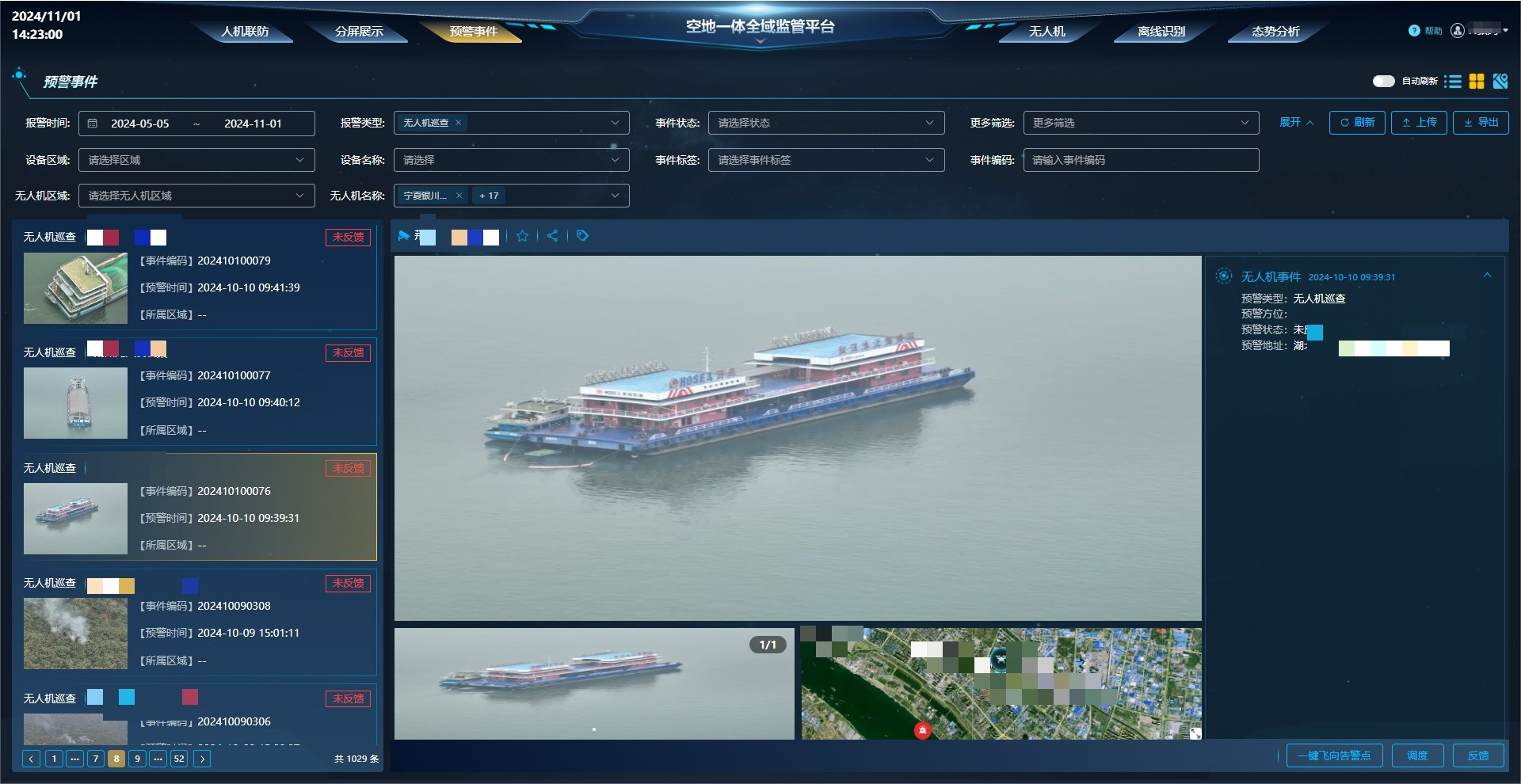

无人机技术的出现恰好弥补了传统巡查的短板。一方面,无人机可搭载高清可见光相机、红外热成像仪、水质监测传感器等设备,实现“空中+地面+水质”的多维度巡查;另一方面,无人机巡查效率远高于人工,能快速覆盖全河道,尤其在暴雨、台风等恶劣天气下,可替代人工进入危险区域作业,保障巡查人员安全。此外,无人机采集的数据可实时回传至后台系统,结合AI算法实现自动识别(如漂浮物、非法船只、排污口),大幅提升问题发现与处置的时效性。

二、方案核心内容:从设备选型到流程落地的全链条设计

(一)无人机及配套设备选型:适配河道巡查场景需求

河道水域巡查对无人机的稳定性、续航能力、载荷兼容性要求较高,需根据河道类型(如城市内河、山区溪流、大型流域)选择合适设备,核心选型方向如下:

无人机机身:优先选择工业级多旋翼无人机,此类机型具备良好的防水性能,可应对雨天或水域附近的潮湿环境;续航能力需满足长距离河道巡查需求;同时支持高精度定位功能,确保巡查数据的位置准确性。

任务载荷:根据巡查目标配置不同设备:

日常巡查:搭载高清可见光相机,用于拍摄岸线违建、垃圾漂浮物、非法垂钓等情况,支持光学变焦,可清晰识别远处细节;

夜间巡查:搭配红外热成像仪,可检测非法采砂船发动机热源、违规排污口的水温异常(如工业废水温度高于河水);

水质监测:挂载便携式水质传感器,实时采集关键水质指标,数据通过无人机回传至后台,生成水质变化曲线。

配套设备:配备地面控制站(含高清屏幕),可实时查看无人机航拍画面与飞行轨迹;准备备用电池,确保连续作业;携带防水收纳箱,保护设备在运输过程中不受损。

(二)巡查流程:标准化操作保障巡查质量

为确保巡查工作有序、高效,需制定标准化流程,分为“巡查前准备-现场巡查-数据整理”三个阶段:

巡查前准备:

环境核查:确认巡查区域天气,避免恶劣天气影响无人机稳定性;查看河道水位变化,排除洪水、塌方等危险区域;

设备检查:测试无人机电池电量、遥控器信号、载荷设备功能;在地面控制站规划巡查航线,采用合理飞行模式,确保覆盖河道两岸范围,无巡查盲区。

现场巡查:

起飞阶段:选择开阔、无遮挡的起飞点(如河道岸边的空旷草地),无人机升空后先进行悬停,确认设备正常后,按规划航线飞行;

巡航阶段:巡查人员通过地面控制站实时监控画面,发现问题时,操作无人机悬停并拍摄照片/视频,标注问题位置与类型;

应急处理:若遇到无人机信号中断,启用“自动返航”功能,确保无人机安全降落;若发现紧急情况(如有人落水、堤坝裂缝),立即拍摄现场画面并上报河道管理部门,同时引导救援人员前往现场。

数据整理:

数据导出:巡查结束后,将无人机采集的照片、视频、水质数据导入电脑,按“巡查日期-河道名称-问题类型”分类存储;

初步分析:对问题数据进行筛选,剔除模糊或重复的内容,标注需要进一步核查的点位,形成《河道巡查初步报告》。

(三)数据处理与应用:构建“发现-处置-反馈”闭环

无人机巡查的核心价值在于数据的有效利用,需搭建“巡查数据管理系统”,实现数据的自动化处理与闭环处置:

数据自动识别:系统搭载AI图像识别算法,可自动识别照片中的问题类型,如将“漂浮物”“违建”“非法船只”等标签与图像匹配,减少人工标注工作量;

问题处置流转:对识别出的问题,系统自动生成“处置工单”,包含问题位置、照片、类型等信息,通过短信或APP推送至对应责任部门(如违建问题推送给城管部门,排污问题推送给环保部门);

结果反馈跟踪:责任部门处置完成后,需上传整改后的照片至系统,巡查人员在规定时间内通过无人机复查,确认问题解决后,闭环工单;若未整改,系统发出二次预警,确保问题不遗漏。

三、实施保障:从人员到制度的全方位支撑

(一)人员保障:组建专业巡查团队

人员配置:每支巡查小队设专人分工,分别负责无人机飞行与设备控制、监控画面与问题记录;相关人员需持有专业无人机驾驶资质,并接受河道管理知识培训(如熟悉河道管理条例、常见问题识别标准)。

培训计划:定期开展技能培训,内容包括无人机应急操作(如信号丢失处理、迫降技巧)、设备维护(如相机清洁、电池保养);组织实战演练,模拟暴雨、夜间等复杂场景下的巡查,提升团队应急处置能力。

(二)制度保障:规范巡查工作管理

巡查频次制度:根据河道重要性划分巡查等级,重要河道适当增加巡查频次,汛期、水污染高发期(如雨季、企业排污集中期)进一步加密巡查;

数据保密制度:巡查数据(尤其是河道地形、水质敏感信息)属于内部管理资料,需存储在安全服务器中,仅限授权人员访问,严禁外传;

设备管理制度:建立无人机设备台账,记录每台设备的采购时间、维修记录、使用情况,定期进行全面检修,确保设备性能达标。

四、效果评估:凸显巡查方案的实际价值

为检验方案实施效果,需从效率、成本、问题解决率三个维度进行评估:

效率提升:无人机巡查效率远高于人工,能快速覆盖传统巡查难以触及的区域,大幅缩短全河道巡查周期;

成本节约:相比传统人工巡查(需租赁船只、支付额外人力成本等),无人机巡查可显著降低日常运营成本;

问题解决率:实施无人机巡查后,问题发现时效性显著提升,非法采砂、违规排污等问题可快速察觉,问题整改率与河道水质达标率均得到明显改善。

无人机技术为河道水域巡查注入了“科技动能”,通过标准化的设备选型、流程设计与保障措施,可有效解决传统巡查的痛点,实现河道管理从“被动应对”向“主动预防”的转变。